Main Content

Strategische Planung im Hinblick auf die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 2025–2028

swissuniversities fordert eine stabile Grundfinanzierung in der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 2025–2028, in ihrer Stellungnahme zur Verabschiedung der BFI-Botschaft durch den Bundesrat am 8. März 2024.

swissuniversities nahm 2023 zur Vernehmlassungsvorlage der BFI-Botschaft Stellung und forderte bereits hier eine solide Grundfinanzierung der Institutionen des BFI-Bereichs.

Die Gesamtschweizerische Hochschulpolitische Koordination 2025–2028 (Strategische Planung) publizierte swissuniversities 2022. Darin werden die strategischen Ziele für die kommende BFI-Periode und der Finanzbedarf der Hochschulen definiert.

Der Wohlstand der Schweiz und ihre Fähigkeit, neue Herausforderungen zu bewältigen, sind eng mit der Qualität der Hochschulen in der Schweiz verknüpft. Um die aktuellen Herausforderungen – insbesondere im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, den Auswirkungen der Globalisierung, Gesundheits-, Umwelt- und Wirtschaftskrisen – frühzeitig zu erkennen und ihnen mit konstruktiven Lösungen zu begegnen, müssen die Hochschulen in der Lage sein, die ausgezeichnete Qualität der Lehre sowie die Exzellenz der Forschung und Innovation aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise verstärken sie ihren unverzichtbaren Beitrag zum sozialen und wirtschaftlichen Gefüge der Schweiz.

Die strategischen Ziele der Schweizer Hochschulen für 2025–2028:

1. Vorausdenken in einer sich verändernden Welt

Die Hochschule positionieren ihr Angebot wirkungsvoll innerhalb der zahlreichen internationalen, nationalen und regionalen Veränderungsprozessen. Ihr Ziel ist es, die hohe Qualität und Effizienz ihrer Leistungen zu bewahren und Entwicklungen frühzeitig erkennen und aufnehmen zu können.

- Die Profilierung der drei komplementären Hochschultypen – Pädagogische Hochschulen (PH), Fachhochschulen (FH) und universitäre Hochschulen (UH) wird gefördert. Diese Profile ergänzen sich gegenseitig und sind durchlässig.

- Die Hochschulen sind dem Grundsatz des Wettbewerbs und der Zusammenarbeit verpflichtet. Durch institutionalisierte Kooperationen wird die Interdisziplinarität gestärkt sowie eine effiziente Nutzung von finanziellen Ressourcen gewährleistet.

- Indem sie Durchlässigkeit sicherstellen und individualisierte Bildungswege ermöglichen, leisten die Hochschulen einen wichtigen Beitrag zum dualen Ausbildungssystem.

2. Exzellenz im internationalen Kontext sicherstellen

Die Hochschulen engagieren sich weiterhin für eine qualitativ starke internationale Zusammenarbeit, welche die exzellente Bildung, Forschung und Innovation in der Schweiz kontinuierlich fördert. Damit schaffen die Hochschulen eine ideale Umgebung für die innovationsfreudige wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz:

- Die Internationalisierung ist zentral bei der Rekrutierung von Forschenden für renommierte Forschungsprojekte, was sowohl dem Innovationsstandort Schweiz sowie Studierenden und dem wissenschaftlichen Personal zugutekommt. Dieser Austausch von Ideen und Talenten führt zu ‘Brain Circulation’, welche die Innovation vorantreibt.

- Die Rückkehr zur vollen Assoziierung an die europäischen Programme ist absolut entscheidend, damit die Schweizer Hochschulen im Wettbewerb mit den weltweit besten Hochschulen mithalten können. Horizon Europe ist international das kompetitivste, umfangreichste und prestigeträchtigste Forschungsprogramm. In der Zwischenzeit bleiben die Hochschulen aktiv in ihren Netzwerken und Partnerschaften. Um den Anschluss nicht zu verlieren sind sie angewiesen auf vom Bund finanzierte und effektive Übergangsmassnahmen.

- Auch in der Wissenschaftsdiplomatie und internationalen Abkommen beteiligen sich die Hochschulen, um den Platz der Schweiz als führenden internationale Wissenschaftsplatz zu sichern.

3. Nachwuchs fördern und Karrieren ermöglichen

Die Hochschulen engagieren sich für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Linderung des Fachkräftemangel und Verringerung des Studienabbruchs.

- Mit der Ausbildung von qualifiziertem Personal leisten die Hochschulen einen grundlegenden Beitrag zum Wirtschaftsstandort Schweiz und zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

- Die Schweizer Hochschulen ermöglichen attraktive und vielfältige Karrieren und bilden Wissenschaftler:innen und Fachkräfte auf höchstem Niveau aus. Diese geniessen national und international einen ausgezeichneten Ruf.

4. Chancengleichheit, Diversität und Inklusion stärken

Mit der Förderung von Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion übernehmen die Hochschulen eine soziale Verantwortung und stellen sicher, dass Lehre und Forschung den Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung zugutekommen.

- Die Hochschulen schaffen gute Arbeitsbedingungen und richten ihre Personalentwicklung auf soziale Nachhaltigkeit und Chancengleichheit aus.

- Bei der Bewertung und Förderung von akademischen Karrieren werden umfassendere und vielfältigere Bewertungskriterien hinzugezogen, und Initiativen wie die DORA-Erklärung oder ‘Reforming Research Assessment’ unterstützt.

- Als inklusive Institutionen fördern die Schweizer Hochschulen einen umfassenden Talentpool.

5. Wissen schützen und der Gesellschaft dienen

Die Schweizer Hochschulen und die Akteur:innen des Bereich Bildung Forschung und Innovation, darunter swissuniversities, verteidigen die institutionelle Autonomie und akademische Freiheit als wichtige Säule der Demokratie. Dieses Grundrecht, sowie gute gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen, ermöglichen es den Hochschulen verlässliches und objektives Wissen liefern zu können.

- Die Forschungsgemeinschaft setzt sich dafür ein, dass die Grundprinzipien Verlässlichkeit, Redlichkeit und Respekt eingehalten werden.

- Die Hochschulen stellen ihre wissenschaftliche Expertise in den Dienst der Gesellschaft und unterstützen die Forschenden in diesem Engagement.

- Forschende beteiligen sich aktiv am Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren, insbesondere bei Herausforderungen wie der Digitalisierung, dem Klimawandel, Gesundheits- und Wirtschaftskrisen, etc. Dies erfordert ein Engagement in der politischen Beratung und öffentlichen Debatten sowie eine Stärkung der Wissenschaftskommunikation.

6. Den digitalen Wandel gestalten und bewältigen

Die Hochschulen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Erforschung und Mitgestaltung der Digitalisierung.

- Die digitale Transformation ist ein weitgreifender Wandel. Digitalisierung ist deshalb auch ein interdisziplinäres Thema, welches sowohl aus der Perspektive der Technik wie auch der Gesellschaft, Politik und der Wirtschaft wissenschaftlich begleitet wird.

- Die Hochschulen stärken die Gesellschaft bestmöglich darin die Risiken des digitalen Wandels zu meistern und sich das Potential der Digitalisierung zu Nutzen zu machen.

- Die Hochschulen engagieren sich für den digitalen Wandel unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und Inklusion.

7. Wissen soll zirkulieren: Open Science

Die Hochschulen gestalten den Paradigmenwechsel hin zu Open Science aktiv mit, damit Wissen frei zirkulieren kann und allen zugänglich ist.

- Open Science als Grundsatz der Transparenz und Zugänglichkeit ermöglicht der Forschungsgemeinschaft eine effizientere und zuverlässigere Wissenschaft zu betreiben.

- Die Hochschulen nutzen das Potential von Open Science um die Forschung, ihre Methoden und Ergebnisse weiter öffentlich zugänglich zu machen. So ermöglichen sie neue Formen des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

8. Engagement für eine nachhaltige Gesellschaft

Die Hochschulen engagieren sich in Forschung, Lehre und auf ihrem Campus für die Nachhaltigkeit. Sie pflegen den Dialog mit Akteuren aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen.

- In allen Disziplinen werden solide wissenschaftliche Erkenntnisse erarbeitet, welche für technologische, soziale und gesellschaftliche Innovationen notwendig sind.

- Kompetenzen für den Umgang mit Nachhaltigkeitsfragen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind in Aus- und Weiterbildung integriert.

- Die Hochschulen reduzieren ihren ökologischen Fussabdruck und investieren in nachhaltige Lösungen an ihren eigenen Institutionen.

9. Finanzieller Bedarf

Die strategischen Ziele der Hochschulen umfassen die Sicherung der internationalen Exzellenz, die Aufrechterhaltung der hohen Qualität von Lehre, Forschung und Innovation, die Chancengleichheit und die Vermittlung von Wissen an ein weites Publikum sowie die Stärkung des sozialen und wirtschaftlichen Gefüges der Schweiz. Die Hochschulen stärken damit den Wirtschaftsstandort Schweiz und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Die finanziellen Beiträge des Bundes und der Kantone an die Hochschulen sichern die herausragende Qualität der Lehre und die Exzellenz der Forschung und Innovation. Die Organisationsprozesse und das Management der Schweizer Hochschulen werden dabei laufend optimiert, um die Verwaltungskosten niedrig zu halten.

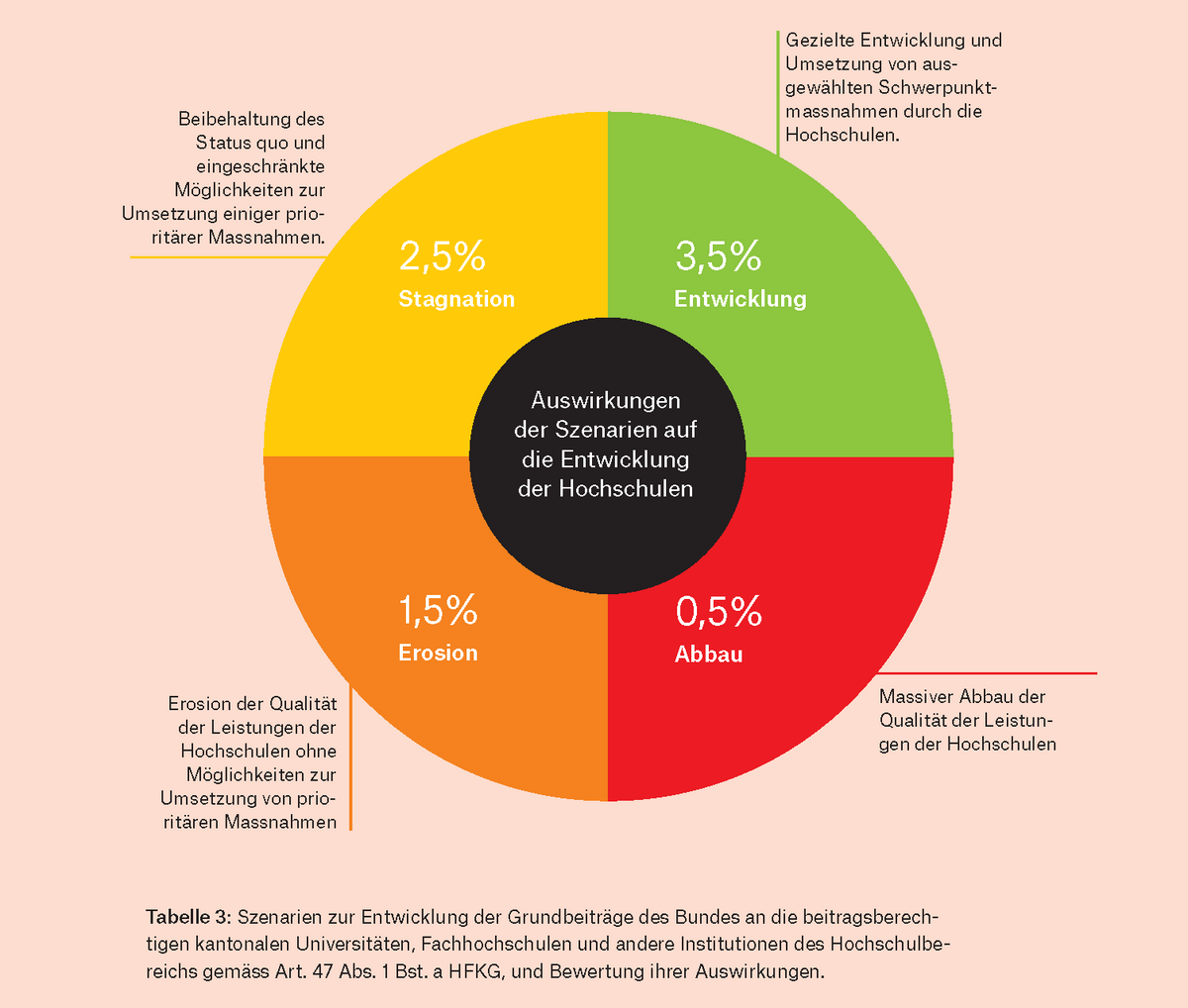

swissuniversities plädiert für eine jährliche reale Wachstumsrate von über 2,5%, um eine Stagnation oder gar Qualitätseinbussen zu verhindern. Die in den nächsten Jahren zu erwartende deutliche Teuerung muss dabei unbedingt berücksichtigt werden.

Die Beiträge des Bundes werden nicht zuletzt auf der Grundlage der Studierendenzahlen berechnet. Da diese in der Tendenz steigen, müssen die Beiträge mit diesem Wachstum der Studierendenzahlen Schritt halten können. Ansonsten kann die Qualität der Lehre und Forschung nicht aufrechterhalten werden.

Eine effektive Kürzung der Finanzierung hätte zudem negative Folgen für die Innovationsfähigkeit der Schweiz und die Forschung würde ihre Spitzenposition verlieren. Dies umso mehr, als dass der Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz aufgrund des Ausschlusses von Horizon Europe zunehmend gefährdet ist.

Siehe auch die Stellungnahme von swissuniversities vom 3. März 2023 zu diesem Thema: swissuniversities bedauert die Erosion der Finanzen des BFI-Bereichs

Stellungnahmen

27. September 2024: Parlamentarische Beratung der BFI-Botschaft: swissuniversities begrüsst Entscheidung zugunsten der Planungssicherheit

22. April 2024: Unverzichtbare Investitionen in Bildung, Forschung und Innovation

8. März 2024: Hochschulen fordern eine stabile Grundfinanzierung in der BFI-Botschaft 2025-2028

26. Mai 2023: Hochschulen ziehen negative Bilanz nach zwei Jahren Nicht-Assoziierung an EU-Programme Horizon Europe und Erasmus+

10. März 2023: swissuniversities bedauert Erosion der Finanzen des BFI-Bereichs

7. Dez. 2022: Vernehmlassung zum Horizon-Fonds-Gesetz: Stellungnahme von swissuniversities

10. Jun. 2022: Publikation der Strategischen Schwerpunkte der Schweizer Hochschulen für 2025–2028